早い梅雨明けで暑い日が続いたかと思ったら梅雨に逆戻りのような空模様。

昨今の暑さは植物にとっても厳しく、公園の草木も雨が降ってくれないとつらそうです。

天気予報ではまたじきに晴れが続くようです。皆様もご自愛ください。

冷房機器などなかった昔の人達は、夏には怖い話で涼をとったりしたといいます。

日本の怖い話といえば幽霊や妖怪、呪いのお話しなどが思い浮かびます。

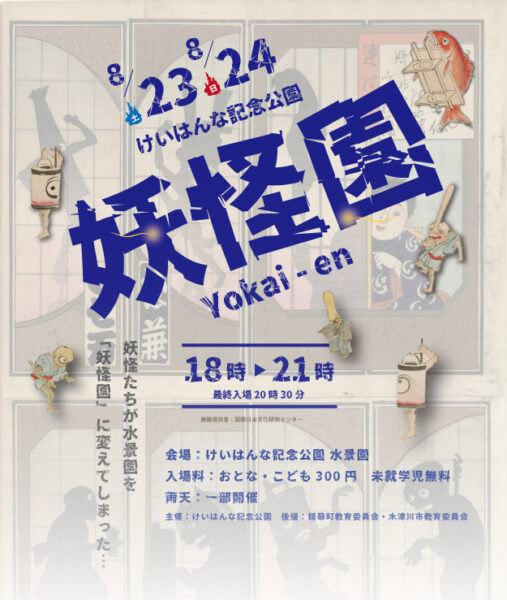

今年はけいはんな記念公園でも8月に初めてのイベント「妖怪園」を企画しています。

初めてのイベント「妖怪園」

涼を感じられるか・・・感じられないか・・・。

ぜひ足を運んでみてください。

上のチラシに載っている妖怪のように、妖怪は生物だけではなく、長く使った物に心が宿ったものが含まれます。

今回は妖怪園にちなんで少し怖い化け物が登場する昔話をご紹介します。

※記憶に頼った記述ですので、不確かな内容です。ご容赦ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

昔々、美濃の国のお話し。

雨の降る寒い夜のことでした。疲れ切った旅の坊さんがある村にたどり着きました。

家々を回って一夜の宿を願いましたが、どの家でも断られてしまいました。

野宿するよりほかにないかとあきらめかけた時、通りがかりの村人から、村のはずれに荒れ寺があることを教えてもらいます。

しかし、その寺に行って生きて帰った者はいないという話なのでした。

坊さんは怖ろしくはありましたが、この雨の中で凍えながら野宿するよりはと、その荒寺に向かいました。

教わった道をたどっていくと、確かにひどい荒れ寺がありました。

ほこりやクモの巣を払いながら本堂に入ると、坊さんはお経を読み始めました。

しばらく経ったころ、燈明がふいに消えました。

坊さんが不思議に思っていると、なにかの気配が上から降りてきました。

目をやるとそれは大入道で、坊さんの後ろに座っているのでした。坊さんは怖ろしさのあまり、より力を込めて必死に経を読み続けました。

大入道(?)

多分大入道ではないですが、イメージです。

突然後ろに人がいるだけでも恐ろしい。

しばらくすると、外から声がしました。

「わしは池の鯉じゃ。テイテイコブシはおるか。」

大入道が「入れ」というと、なにやらベシャベシャと音がして、それも坊さんの後ろに座ったようでしたが、もう怖くて見ることはできません。

化け鯉

手ごろな絵が見つけられず、水景園のコイ。

水景園のコイも大きいですが、70-80㎝くらい。

化け鯉として登場するものは人くらいの大きさなので、まだまだです。

そしてまたしばらくすると外から声がしました。

「わしは藪の鶏三足じゃ。テイテイコブシはおるか。」

大入道の「入れ」という言葉でバサバサと羽音がして、また坊さんの後ろに座る気配がしました。

鶏の妖怪

この絵は三足(みつあし)ではありませんが、

齢を重ねて化け物になった生き物は脚が三本になったり尾が分かれたりするものがいます。

さらにしばらくすると外から、

「わしは山の白狐じゃ。テイテイコブシはおるか。」と声がします。

また大入道が「入れ」というと、ズルズルと何かを引きずる音がして、また坊さんの後ろに座ったようでした。

坊さんは化け物たちにぐるりと後ろを囲まれてしまったのでした。

化け狐

生き物の中でもタヌキと並んで人を化かすイメージが強いキツネ。

全国でそんなお話しが残っているのはなぜなのでしょうか。

坊さんは恐ろしくてガタガタと震えながら経を読んでいましたが、化け物たちは何もしてこずに何か話をしている様子です。

「あまりうまそうじゃない」

「そうでもなかろう」

「早く経を読むのをやめてくれんかのう」

お経を読んでいる限り襲われなさそうですが、このままではどうにもならないと意を決した坊さんは、

「わしが退治してくれるわ」と化け物たちに向かい合います。

坊さんの気合に恐れをなした化け物たちは散り散りに消えてしまいました。

まもなく夜が明けました。

大入道が出てきたと思われる天井裏をみてみると、大入道の衣と椿の木でできた小槌が落ちていました。

古い椿の木は化けると聞いたことがあった坊さんは、テイテイコブシの正体はこの小槌だと見破ります。

そして、村人たちと共にこの小槌を燃やし、さらに池の巨大な鯉、藪に潜む三本足の大鶏、山に潜む白狐を退治しました。

それ以来この荒れ寺では化け物が出るという噂はなくなりました。

そしてこの地域では椿の木で物を作ることはしなくなったそうです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

物が化けるという昔話はたくさんあります。

今回ご紹介したお話しは、齢を重ねた生き物と椿の精が化けたお話ですが、人の勝手さを恨んで化けた話もたくさんあります。

ぜひ物は大切に扱ってあげてください。