昆虫採集と言えば夏休みのイメージですが、一番良い時期は6月から7月中旬頃。まさに今が昆虫採集のシーズンです。

とはいえ、今年は例年にない速さで梅雨が明け、6月から真夏のような日が続いています。

ここ数年の猛暑は昆虫にとっても厳しく、彼らは暑い夏を生き抜くために様々な工夫を凝らし、時に照り付ける日光をもうまく利用してくらしています。

今回はそんな夏を生きる昆虫たちの工夫や知恵をいくつか紹介します。

【日差しを避ける】

クロアゲハやナガサキアゲハ、カラスアゲハなどのアゲハチョウの仲間は翅の色が黒いため、長時間暑い日差しを浴びると体に熱がこもってしまいます。

そのため、日差しを避けて日陰と日向をジグザクと出入りしながら飛ぶことが知られています。

また、これらのチョウは蝶道という決まった道を飛ぶ習性があるため、日陰と日向の境界のような場所で観察していると出会えることが多いです。

木陰で休むナガサキアゲハ。温暖化伴いに北へ分布を広げていると考えられています。

吸水するカラスアゲハ。オスは繁殖のために水などからミネラルを補給することが知られています。

また、日差しの暑い日にトンボばお腹を上げている姿も日差しを避ける工夫で、オベリスクと呼ばれます。

古代エジプト時代から古代ローマ時代かけて建設された石碑(記念碑)に似た様子からこの名が付きました。

お腹を倒した状態では、日光を受ける面積が大きくなるため日差しの強いときはお腹を上にあげて日光を受ける面積を少なくし、

暑さをしのぐための行動として知られています。

オベリスクの態勢をとるベニトンボ。お腹を上げて日の当たる面積を少なくします。

コンコルド広場移設され、現存するオベリスク。

【涼しい場所へ移動する】

秋を代表するトンボと言えばアキアカネですが、実は6月頃から成虫が発生しています。

秋になるまで目にしないのは、夏の暑い時期を標高の高い涼しい場所や木陰などに移動して過ごしているためです。

涼しい場所でたっぷりと餌を食べ、繁殖にむけて成熟したアキアカネは涼しい秋になると平地に戻り、

稲刈りの終わった田んぼなどに産卵して一生を終えます。

未成熟のアキアカネ。標高の高い涼しい場所や木陰などで過ごします。

【休眠して夏を過ごす】

暑さの厳しい夏の時期を、冬眠(越冬)と同じように休眠状態になりやりすごす昆虫も知られています。

このように夏に休眠状態になることを越夏(えっか)と呼び、いくつかの昆虫で知られています。

例えばナナホシテントウをはじめとするいくつかのテントウムシは、ススキの株元のような断熱性にすぐれた場所を探し出して夏の期間を休眠状態で過ごすことが知られています。

このほかにもくるりと巻いた葉(リーフシェルター)なども利用します。

また、ヒオドシチョウやテングチョウ、ヒョウモンチョウの仲間なども夏に休眠することが知られていますが、

休眠場所などについてはまだまだ不明な点がたくさんあります。

翅を閉じているヒオドシチョウ。じっとしていると木の皮などと見分けがつきません。

【日光を利用する】

ギラギラと照り付ける日差しの中で、ひときわ元気に飛び回る昆虫もいます。

ヤマトタマムシはその典型例で、外に出るのがはばかられるような日差しを受けて飛び回る姿をよく観察することができます。

国宝「玉虫の厨子」として知られるように古くから人々を魅了してきた美しいタマムシの翅の色は、構造色と呼ばれ光の当たる角度によって様々な色に変化して見えます。

この構造色はCDを吊るして鳥よけに利用するように鳥が嫌う色だとされており、タマムシは日光を利用して鳥から身を守っていると考えられています。

キラキラと光る翅をもつヤマトタマムシ。

まだまだ暑い日が続きますが、昆虫たちも様々に工夫を凝らして夏を生きています。

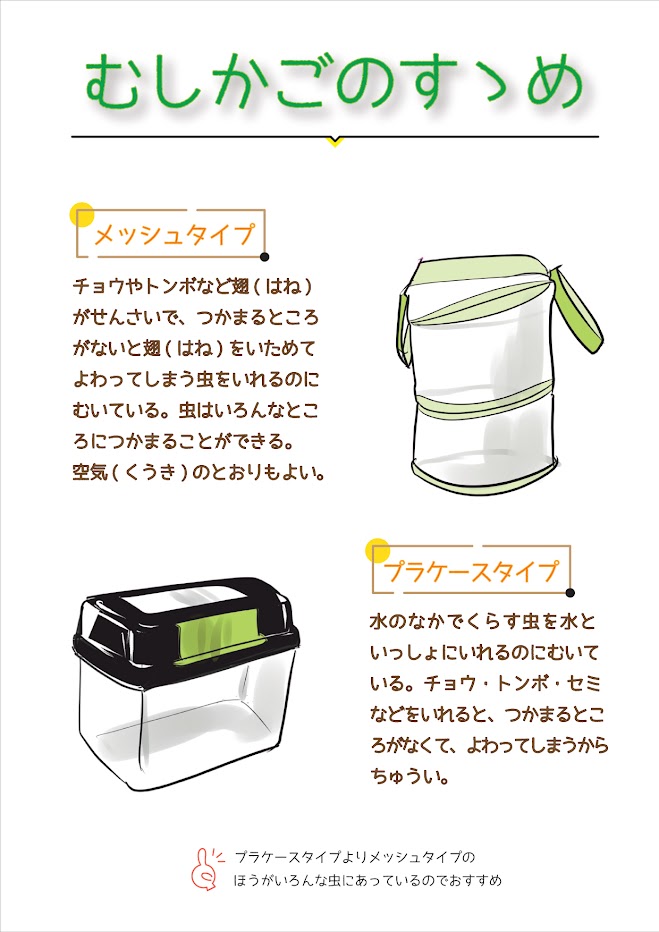

また、いくら工夫をしているとはいえ、採集した昆虫を持ち帰ったり飼育する時には熱がこもりにくい容器を選ぶなどの配慮が必要です。

プラスチック製の虫かごでも良いですが、メッシュタイプの虫かごのほうが熱もこもらず虫が弱りにくいのでオススメです。

私たちも暑さ対策をしっかりを行って、夏を楽しみましょう。