森の木々が葉を落とし始めるころ、一際目を惹くのは鮮やかな色の木の実です。

春から秋にかけて、たくさんみられた昆虫は冬になるとひっそりと姿を消してしまうため、冬の木の実は鳥たちにとって貴重な栄養源となります。

そして、木の実を食べた鳥たちは方々で糞と一緒に種を排出します。

このように鳥は、木の実を食べることで種を遠くに運ぶという植物にとって重要な役割を担っています。

一般的に赤や黒などの色は鳥にとってはよく見えて、目につきやすいとされています。

そのため、鳥に木の実を食べてほしい植物は赤や黒などの目につきやすい色をしていて、鳥が一飲みにできる大きさであることがほとんどです。

また、枝先に実をつけるという特徴もあり、より鳥に見つけてもらいやすいようになっています。

一口に「木の実」と言っても、食べて美味しいと感じるものやそうでないものなど様々です。

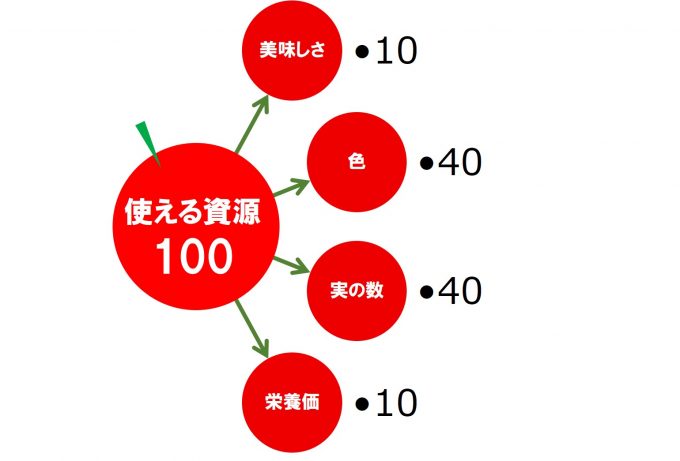

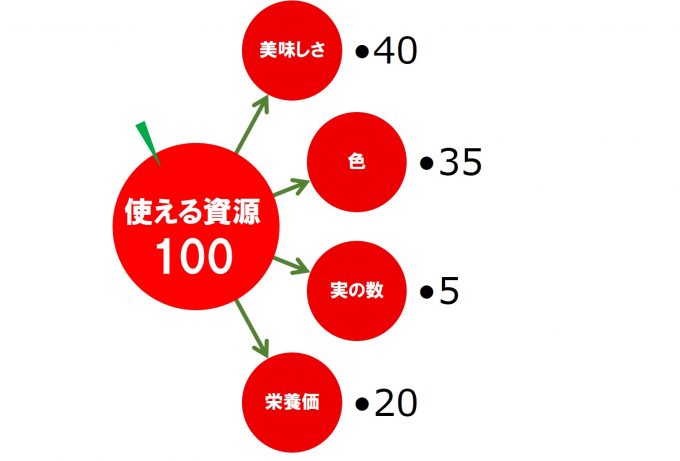

生き物にはそれぞれ使える資源が限られているので、限りある資源をうまくやり繰りしながら生きて行くことになります。

そして、資源のやり繰りをした結果、どれかを優先すると他のどれかが成り立たなくなるという「トレードオフ」が発生します。

美味しい実をつけて味で勝負するものや、美味しそうな実をたくさんつけて「おいしそうでしょ?」とアピールするもの、

種類によって多様な作戦があるのは、このトレードオフの働きが関係しています。

見た目だけ美味しそうな木の実のイメージ図

見た目も味も良い実のイメージ図

そこで、今回は鳥の気持ちになって、いくつかの美味しそうな木の実について本当に美味しいのかを確かめてみました。

※正確に同定を行い、安全に配慮して行っています。また、園内での木の実の採集は禁止されています。

フユイチゴ:ジューシーで甘酸っぱく美味しいが、実が小さく株あたりの数が少ない。

ミヤマガマズミ:味の薄いリンゴのような風味。果肉は少なく種が大きい。

カナメモチ:赤い実がたくさんなるが、果肉は少なく果汁は感じない。味はうっすらと甘い程度。

同じように赤い木の実でも、その味や果肉の有無、種の大きさなどは多種多様でそれぞれに違いがありました。

また、あまり美味しくないと感じた木の実にもたくさんの鳥がやってきている場面をよく目にします。

これは、ヒトの味覚と鳥の味覚が異るため、ヒトにとって美味しくない味も鳥は気にせずに好んで食べているのかもしれません。

一方で、色は地味で目立たず、美味しい果汁もないのに鳥に好まれる木の実もあります。

ナンキンハゼはその代表的な例で、白い部分は70%以上が脂質で、鳥たちにとって貴重な冬のエネルギー源となっています。

ナンキンハゼ:白い部分が削り取られているのは鳥がそこげとって食べた痕。

冬は少し寂しく感じる季節ですが、木の実を探して庭や森を歩きながら、

生き物同士のつながりや生きるための作戦について考えてみるのも面白いですね。