けいはんな記念公園は今年で開園30周年をむかえます。

かつて里山として人々の生活を支えてきたこの場所は、紆余曲折を経て年間約60万人の方でにぎわう都市公園となりました。これまで、このブログでは植物や昆虫などをいくつかご紹介してきましたが、今回はもう少し視点を大きくして公園の自然についてご紹介します。

【けいはんな記念公園の立地と地形】

けいはんな記念公園は京都・大阪・奈良の県境に位置する京阪奈丘陵とよばれる丘陵地に整備されています。「丘陵地」とは平地と山地の中間的な地形を指す言葉で、はっきりした定義は定まっていないようですが、次のような特徴を持つ地形です。

➀ちいさな谷が複数存在し、複雑な斜面をもつ

②稜線の高さがよくそろっている

③標高はおおむね300m以下のことが多い

京阪名丘陵は生駒山の北縁に伸びる丘陵地で、花崗岩を基盤とする枚方丘陵と礫・砂・泥(シルト)からなる大阪層群によって構成される田辺丘陵からなります。

約100万年~150万年前に起こった生駒山地の隆起にともなってできた地形で、約200万年前の平野部や河川に堆積した泥や砂・礫が含まれています。

芽ぶきの森のような里山は丘陵地にみられることが多く、複雑に入り組んだ谷底の低地は水田に、斜面のコナラやクヌギ、クリなどの雑木林では炭や薪などを生産する薪炭林利用されます。そこから得られる下草は牛馬の餌や肥料に利用され、緩やかな斜面は畑があり農家が点在するといった景観が長い間維持されてきました。

また、京都府レッドデータブック2015では「多数存在するが典型的な形態を示し、保存が望ましい地形。地域において生活と密着した存在であるものやランドマークとして親しまれている地形」としてけいはんな記念公園を含んだ京阪名丘陵が「消滅危惧」のカテゴリーに指定されています。

【けいはんな記念公園の植生】

植生とは、ある場所に生えている植物の集まりを意味します。ここでは、庭園などに植えられた植物を除き、もともと生育していた植物を植生として扱うことにします。かつて、柴(小さな雑木)や薪の供給拠点として京都市内の需要に応えていたという歴史的背景があるため、植生(特に樹木)の多くが柴や薪に利用されるツツジやコナラ、アカマツが中心になっています。

また、草花に目をやると、春に花を咲かせるシュンランや10種類以上を数えるスミレの仲間など、定期的な草刈りなどの攪乱(生態系や環境を変えてしまう出来事)を受ける場所にみられる植物が多いことも特徴です。これらの植物は里山を代表するような種類で、関西にみられる里山植生が残されていると言えます。

【けいはんな記念公園の生き物】

けいはんな記念公園は、学研都市の計画段階で現在の敷地内に1990年にオオタカの営巣が確認されたことを受け、保護団体から京都府知事に保護を目的として工事の中止の要望が提出されたという経緯があります。これを受け、京都府は一切の工事を中止して調査を実施し、その結果をもとに1991年5月に開発許可の手続きがはじまりました。その際に永谷池をつぶして新たに池を造成する計画を変更し、「優れた自然がある」永谷池を含む約24haを買い取って残すという判断がなされ、現在の公園となりました。

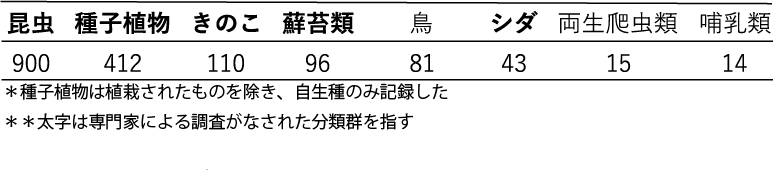

このような経緯もあって、けいはんな記念公園ではオオタカがくらせるような里山を目標に、生き物や自然に配慮した管理を行っています。また、2006年の指定管理開始後から生き物に明るい職員が複数在籍しており、イベントや観察会・調査会などをとおして公園にくらす生き物の情報を蓄積してきました。2021年からはさまざまな分野の専門家による協力を得て、昆虫や植物、コケ、きのこなどについて調査を行い、けいはんな記念公園の生態系が解明されつつあります。

調査によって記録された生き物は、里山や雑木林にみられる種類が大半を占め、「手つかずの自然」というよりは「人が手を入れる自然」にくらす種類に共通するものでした。やはり、里山的な環境が維持されているということが、たくさんの生き物がくらすための要因になっているようです。

興味のある方はHPから公園でみられる代表的な種類の画像を見たり、資料をダウンロードすることもできますので下のリンクからご覧ください。

季節と植物・いきもの| けいはんな記念公園|文化と自然を大切にした水と緑のあふれる公園

しかしながら、近年では日本全国で普通にみられていた「身近な生き物」が急速にその姿を消しています。特に里山や草地などにくらす生き物はその傾向が強く、童謡に歌われる「あかとんぼ」や「めだか」秋の七草などはその代表的な例だと言えます。けいはんな記念公園も例外ではなく、少し前はよく見られたけれど最近は少なくなってしまった生き物や、専門家と調査をしてもみつからなくなってしまった種類もあります。このような生き物たちが再び戻ってこれるような環境を整備することは、これからの大きな課題のひとつです。

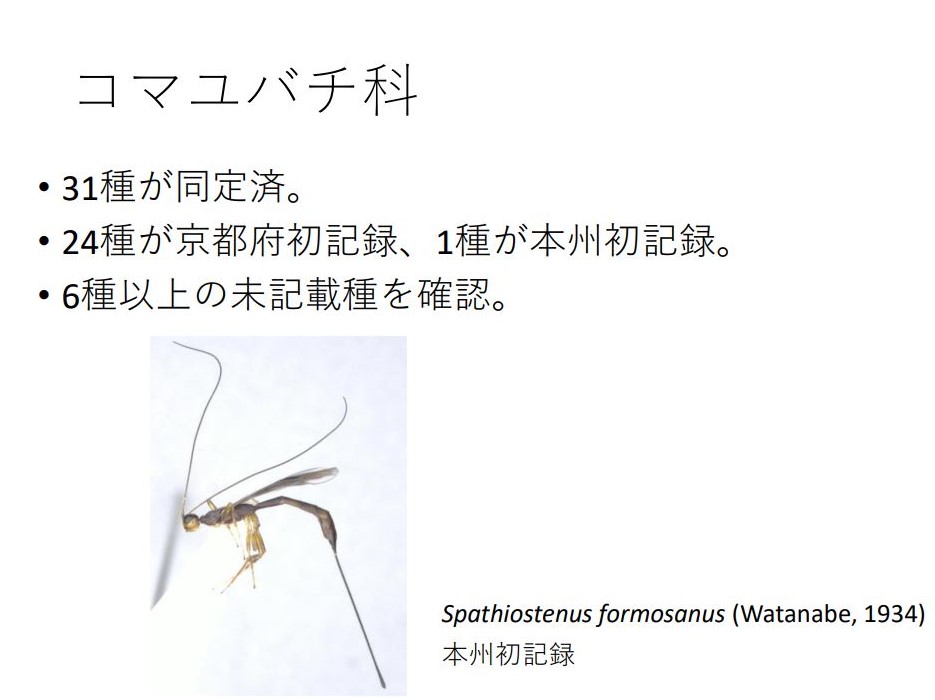

一方で昆虫調査で得られたコマユバチという小さな寄生蜂のグループに、複数の未記載種(新種)が含まれていたことも明らかになりました。身近な公園であるにも関わらず、たくさんの新しい発見があったことは、わたしたちにとっても大きな驚きでした。

【けいはんな記念公園のこれから】

京阪名丘陵を特徴づけるため池や田畑、森、草地など様々な環境には多様な生き物がくらしています。けいはんな記念公園ではそれらを「里の景色」として捉えて、景観と生物多様性の両立を目指した管理に取り組んでいます。開園30周年を経て、学研都市に残された自然を有する公園として、自然を守り後世に残すという重要な役割を担いつつ、みなさんに自然のたのしさや大切さを感じて頂けるような取り組みを行ってゆきたいと考えています。次の節目となる40周年、50周年をむかえられるよう、これからもけいはんな記念公園をよろしくお願いします。

【おしらせ】

11/16には京阪名丘陵の自然に造詣の深い光田重幸先生をお招きし、観察会と講演会を開催します。ご興味のある方、京阪名丘陵の自然についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひお越しください。

開園30周年記念特別講演会 「京阪奈丘陵の自然―地質と植物を中心にー」 | けいはんな記念公園|文化と自然を大切にした水と緑のあふれる公園