水景園内の里棚田エリアには、棚田、果樹園、畑など里でおなじみの景色が点在しています。農家を模したビジターセンターを囲む、人の営みを感じさせるエリアです。

田んぼでは昔ながらの農法で稲(もち米)を栽培しており、春はレンゲ、夏は畔豆、秋はヒガンバナやリコリス、冬は稲架かけの風景など、日本の原風景を楽しんでいただけるよう管理をしています。また、無農薬で管理されたこのエリアの周りには沢山の生き物たちが訪れます。

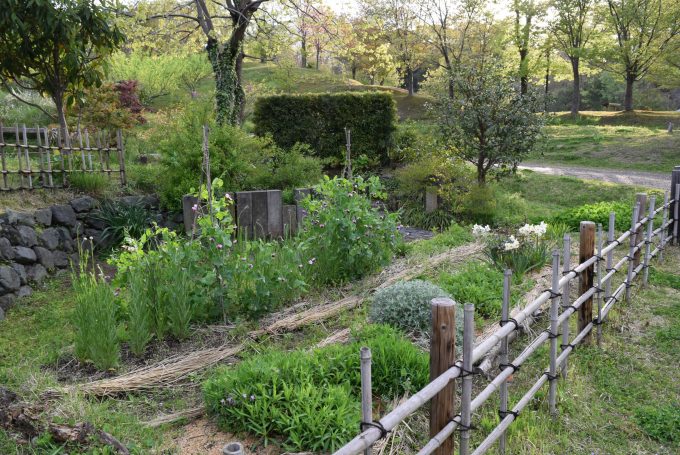

この豊かな里棚田エリア、果樹園と棚田を繋ぐ大きなカキノキの下に、二畝ほどの小さな畑があるのはご存じでしょうか。ここは「作業庭」と呼ばれる小さな畑です。

かつて農家の脇にあった、さまざまな作業を行う場(庭)をイメージした場所で、ここに植える植物は「農家の奥さんが日々生活につかう植物」をテーマに選定しています。

カキノキ、ビワ、キンカンという果樹の下に、少し背の高い切り花(仏花や日々の彩りに使うイメージです)、薬味やちょっとした作物たち。昔ながらの民家の脇や空き地などには、たいていこうした小さな畑があるのを見かけたものですが、最近は田畑の減少に伴ってそれも少なくなりました。

さて、そんな作業庭。現在植わっているのは多年草と一年草が半々です。

手前には、スイセン、カワラナデシコ、オミナエシ、ヨメナ、ワレモコウ、シャクヤク、ヒオウギスイセンなど切り花にもできる多年草。これらは、以前スタッフが公園を飾る花として植えたものも引き継いでいます。

奥の畝の約2/3は、春・秋それぞれが花期の1年草を植え、変化を付けています。例えば、春はムラサキハナナやヤグルマギク、スターチス。夏から秋にかけては、ヒマワリ、アサガオ、コスモスなどで、今年は夏から秋にかけ、ベニアオイ(ローゼル)というクリーム~ピンクの花の咲くアオイの仲間を植えています。あまり出回っていない種類で、育つ過程や様子は手探りなのですが、無事に花が咲いてくれる事を祈っています。

過去に植えたヒマワリとアサガオ。ヒマワリは白、アサガオは絞りの入った種類、とおなじみの種類でも、少し変わったものを選ぶこともあります。

これからの見頃は、秋の七草でもおなじみのオミナエシ。蝶が好むようで、頻繁に蜜を吸いに訪れます。

花期が長く、夏から秋にかけて花壇を彩ってくれます。もともと日本に自生している種類なので、丈夫で管理しやすいのもこの畑に向いていると思います。

ちなみに、公園には秋の七草が全て揃っています。秋の七草についての記事はこちら→■。

8月末~9月頭くらいが、比較的多くの種類の花が見やすい時期だと思いますので、ご興味のある方は探してみてくださいね。

「働き者の農家の奥さん」にはとうてい適わないのですが、作業庭をご覧になる時、そんな背景と設定がある事を知っていただく機会となると嬉しいです。